Les fondamentaux en mathématiques: notre récente découverte pédagogique !

Découverte pédagogique en mathématiques (2024)

S’approprier la numération de Condorcet en Grande Section et en Cours Préparatoire

Résumé :

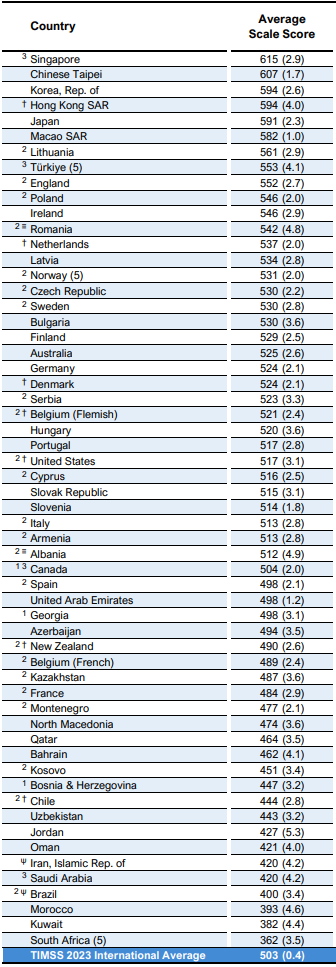

Depuis les années 2000 les enquêtes internationales mesurent les niveaux des élèves de collège en mathématiques. Les résultats: nous sommes classés dans les derniers pays en Europe. L’association est devenue experte dans la résolution des difficultés (première publication en 2009). Nous avons mis au point le Boulier Didactique comme instrument analogique de reconstruction des fondamentaux mathématiques. De nombreuses familles et classes d’école élémentaire ont pu en bénéficier pendant ces dernières années.

Une nouvelle enquête TIMSS a été publiée en 2023; elle s’intéresse aux enfants de 10 ans en CM1. Depuis 10 ans, 2015, 2019 et, donc, 2023 les résultats dépassent l’entendement. La France est classée 42ème, au niveau de certains pays en voie de développement. A ce rang, derrière des pays pauvres, on ne peut imaginer un problème humain ou de budget comme cause. Nous en avons découvert l’origine pédagogique réelle qui prend sa source à l’École Maternelle : Notre Système de Numération Conventionnel est responsable de cette catastrophe mesurée par les organismes internationaux depuis des décennies. La réponse didactique est simple, c’est celle de Condorcet, mort en prison pendant la Révolution, qui n’a pas eu le temps de la mettre en place. Nous continuons son œuvre en promouvant son Système de Numération Révolutionnaire permettant une nouvelle approche des fondamentaux en mathématiques.

Nous présentons, d’abord, les différentes formes de mémoire car notre expérimentation repose sur l’antagonisme entre deux systèmes, la mémoire explicite (ou déclarative) utilisée principalement à l’école en France et la mémoire Implicite (ou mémoire procédurale).

Tout d’abord, présentons les deux mémoires très utiles pour le calcul mental,

-

La Mémoire à Court Terme pour retenir des informations pendant une durée très courte, moins de quelques minutes. L’empan mnésique, 7 éléments ou chiffres différents, sera une barrière, une limite que l’on devra contourner en calcul mental.

-

La Mémoire de Travail est en fait un espace actif lié à la mémoire à Court Terme, qui permet de réaliser des traitements, des calculs sur les éléments de la Mémoire à Court Terme

-

La Mémoire à Long Terme

Figure 1

-

La Mémoire Sémantique est la mémoire des concepts théoriques, des mots, qui est caractérisée par un temps plus ou moins long pour retrouver l’information. Il n’y a pas d’oubli mais quelquefois un défaut d’accessibilité peut apparaître.

-

La Mémoire Episodique est la mémoire de la vie de tous les jours, les évènements vécus ou ceux d’un voyage mental dans le futur

-

La Mémoire Déclarative (explicite) est une mémoire Longue Durée ; elle recouvre les deux mémoires précédentes. Elle est très fragile ; des mots ou des évènements sont oubliés. C’est cette Mémoire qui est principalement utilisée à l’école et que nous critiquons. C’est le « Par cœur »

-

La Mémoire Procédurale est la Reine des Mémoires. Toutes les mémoires sont importantes et indispensables, mais la Mémoire Procédurale est celle que nous parvenons à forger, chacun d’entre nous, individuellement et de façon indépendante. C’est la mémoire d’un apprentissage abouti, réussi. Elle est très résistante dans le temps, nous disons même qu’un apprentissage mémorisé ainsi est « à vie ». C’est la Mémoire des Automatismes, des Habiletés et des Savoir Faire. C’est, aussi, la Mémoire des concepts mathématiques, ou notions mathématiques qui s’enchaînent logiquement. En définitive, la Mémoire Procédurale est dite « inconsciente » dans son utilisation car l’exécution des gestes ou étapes du raisonnement habituel devient automatique et ne demande pas d’effort mental particulier. Cependant la Construction du Savoir Faire en question est très réfléchie, logique pour aboutir à l’automatisme définitif. Malheureusement, nous allons voir que cette Mémoire est très peu utilisée à l’école dans les premiers apprentissages des fondamentaux en mathématiques; la Numération et le Calcul pour une raison technique franco-française.

Découverte faite en Grande Section :

-

Le fait scientifique

Notre association, est devenue experte dans les difficultés d’apprentissage en mathématiques depuis notre publication de 2009 sur la Dyscalculie et les travaux et publications qui ont suivis. Nous avons échangé avec le ministère à plusieurs reprises et nous avons, ainsi, pu faire « bouger les lignes ».

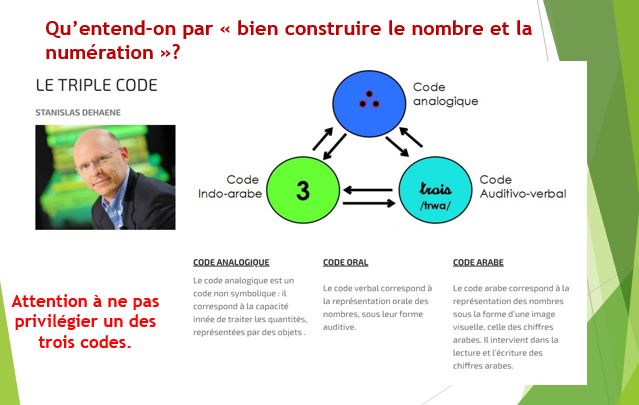

Depuis de nombreuses années (fin des années 2000) nous avons identifié l’origine de ces difficultés. Nos expériences professionnelles nous permettent d’affirmer, alors, qu’elles remontent à l’apprentissage de la Numération. En réponse, nous avons développé le Boulier Didactique (dérivé du boulier chinois, qui fonctionne comme l’abaque à jetons d’avant la Révolution). A notre connaissance, c’est le seul instrument qui permet une représentation analogique du nombre (figure 2), selon la préconisation du Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale.

Figure 2

Le travail à l’aide du Boulier Didactique nous permet d’utiliser la numération logique de Condorcet dans un but d’explicitation du nombre. Certains parents nous ont demandé d’élargir aux élèves de Grande Section le programme de reconstruction mathématique des enfants de l’Ecole Elémentaire. Nous avons, alors constaté une très grande facilité d’apprentissage des nombres jusqu’à 100. L’appropriation est très rapide, intuitive et définitive. Nos premières mesures indiquent un temps de formation de quelques heures, là où l’école met deux ans au minimum, selon tous les enseignants, avec le système conventionnel.

Les programmes du cycle 1 en classe de Maternelles, décrivent correctement l’apprentissage du Triple Code (figure 2). Cependant, dans la réalité des classes, la Comptine apprise par cœur, jusqu’à 30, prime sur la représentation analogique, jusqu’à 10. Nous pensons que l’absence de logique de la numération conventionnelle entre 0 et 30, figure 3, soit 17 exceptions sur 30, impose à l’enfant un apprentissage « par cœur », en mémoire déclarative et ne permet pas d’accéder à la mémoire procédurale. L’issue est unique, c’est le comptage-surcomptage avec les doigts. La numération de Condorcet, logique, utilisée avec un instrument analogique, permet l’ouverture à la mémoire procédurale dans l’appréhension des fondamentaux en mathématiques.

Figure 3

Expérimentations

Notre action programmée en 2025 prévoit une expérimentation avec des cohortes d’écoliers plus importantes afin de valider les premières mesures qui sont spectaculaires.

Exégèse :

Comment nomme-t-on les 100 premiers nombres dans les différentes langues ? Notre numération conventionnelle archaïque commentée.

- En Chinois et dans toutes les langues asiatiques il n’y a aucune irrégularité linguistique

- Dans les langues slaves il n’y a aucune irrégularité linguistique

- Dans les langues sémitiques, dont l’arabe, il n’y a aucune irrégularité linguistique

- En Italien, grâce à l’héritage du latin, il n’y a aucune irrégularité linguistique

- Dans les langues vernaculaires en Afrique, il n’y a aucune irrégularité linguistique

- Dans les langues anglo-saxonnes, il y a deux irrégularités linguistiques, ce sont des exceptions

- Dans les langues hispaniques, il y a cinq irrégularités linguistiques, ce sont des exceptions

- En Français, il y a cinquante-six irrégularités linguistiques, soit plus de la moitié des expressions pour « compter » de zéro à cent (Annexe 2). Plus de la moitié, on ne peut plus parler d’exceptions. L’irrégularité est la règle.

Dans la concurrence internationale des premiers apprentissages, suivi par TIMMS, notre système de numération conventionnel unique par la complexité de la construction serait la cause de nos difficultés.

- Les irrégularités :

Les mots désignant les nombres unités de zéro à dix sont issus de l’arabe, du latin populaire ou tardif et originellement de l’indo-européen. Nous n’avons aucune remarque sur le choix de ces mots qui ne sont pas construits.

De onze à seize, le sens adopté est celui de l’arabe ou de l’allemand (sens originel de droite à gauche des écritures en Asie ou en Inde). La construction s’effectue en nommant le nombre unité et ensuite le suffixe « ze » qui est un terme archaïque pour désigner dix. De dix-sept à dix-neuf, trois termes construits logiquement. Le sens redevient le sens latin, de la gauche vers la droite. Pour vingt, au lieu d’adopter la forme latine attendue do-ginta, c’est une forme du bas-latin, vinti, qui est retenue. Pour trente, c’est une forme populaire qui est retenue au lieu de la forme attendue do-ginta, d’où l’irrégularité orthographique. Pour les dizaines suivantes c’est la forme latine qui est utilisée, régulière donc, quattuor-ginta, quinque-ginta, sex-ginta. Pour soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix il s’agit d’improvisations populaires et des marchands, qui complètent le système sexagésimal couramment utilisé jusqu’à soixante en utilisant une forme archaïque en base vingt et deux formes additives incongrues. Ces trois dizaines sont totalement dépourvues de sens logique les unes par rapport aux autres.

- La conséquence :

Notre système conventionnel utilise des termes dépourvus d’une logique mathématique ralentissant l’apprentissage des fondamentaux en mathématiques. Seule la mémoire déclarative va pouvoir être utilisée pour apprendre les mots, sous la forme de la comptine. Cette mémoire est fragile et ne permet pas l’accès à la mémoire procédurale. La numération de Condorcet, au contraire est logique de bout en bout, comme toutes les langues du monde. C’est la mémoire procédurale qui est activée, sans effort particulier, et de façon définitive.

- Handicap psychologique :

Cette singularité constitue un obstacle majeur pour les enfants, à l’abord de leur apprentissage des fondamentaux en mathématiques. Ce système illogique est absolument incompréhensible pour un enfant de 4, 5 ou 6 ans ; certains vont franchir l’écueil ; beaucoup resteront en difficulté, « apprendre sans comprendre » ; tous garderont une première impression d’absence de logique et de prédominance de règles arbitraires abstraites. Nous pensons que ce « premier obstacle » dans ce « premier apprentissage » mathématique a des conséquences pédagogiques délétères qui peuvent générer, ensuite, un état psychologique de défiance pour la matière, voire une souffrance et souvent un mal-être qui s’étend à l’école en général.

- Quel est le retard induit

dans ces premiers apprentissages par rapport aux autres pays ? Un an, deux ans ? Si Condorcet avait survécu à la Révolution, le système de numération qu’il préconisait dans son dernier livre « Moyens d’apprendre à compter sûrement et avec facilité », serait, assurément, devenu notre façon de compter logiquement comme la plupart des citoyens des autres pays, à l’instar de son système métrique, devenu, finalement, le Système International.

- Tous nos interlocuteurs,

de l’Education Nationale à la DGLF, dans la Recherche, à l’Académie des Sciences, se disaient, il y a quelques années, favorables à l’utilisation en parallèle ou à l’officialisation de cette numération logique. Seule l’Académie Française, approchée, se retranchait derrière l’usage. Nous étudions depuis quinze ans, les difficultés de l’ensemble de la société française, écoliers, élèves, mais aussi adultes, avec le calcul et les mathématiques. L’origine du mal ne peut être éludée. Nous pensons, même, que l’économie en souffre nous avons donc écrit une lettre ouverte au ministère de l’éducation nationale.

- Actuellement cinquième langue la plus parlée dans le monde,

le français devrait être pratiqué par quelque 700 millions de personnes en 2050. Citoyens français, quelle responsabilité, vis-à-vis de ces milliards d’enfants à naître qui vont apprendre notre numération conventionnelle et par voie de conséquence prendre le même retard que nous ! Le reproche à la France pourrait être général.

Le pays doit reconquérir un niveau en mathématiques, compatible avec le monde moderne. Nous rappelons que la formation, supposée insuffisante des enseignants, n’est pas la cause principale de notre retard. Commençons par proposer une logique dans la numération en Français en promouvant l’usage de la numération de Condorcet, au moins, comme explicitation du système conventionnel usuel pour établir de nouveaux fondamentaux en mathématiques. En effet, pour éviter une levée de boucliers des tenants de l’immobilisme, son utilisation pédagogique en parallèle serait un éclairage bienvenu et non pas une perturbation pour les enfants ainsi que notre longue expérience le prouve. Quelques minutes suffisent à un enfant pour l’enregistrer ; nous n’avons jamais constaté une quelconque confusion entre les deux systèmes. Cela devient, au contraire, une pratique clarifiante et proposant des fondamentaux en mathématiques stable.

Les enfants que nous prenons en charge avec notre protocole s’approprie la Numération en un tout petit nombre d’heures, à comparer avec l’année de CP nécessaire et pas suffisante, à l’école. Tous les enseignants nous confirment ce dernier point.

Nous démontrons que le retard des petits français est de l’ordre d’un à deux ans par rapport aux autres pays. Cette situation doit Changer, c’est pour cela nous vous invitons à signer notre pétition.